(注)図表は巻末にまとめています。

46号

伊都国と「神武東征」

はじめに

「神武東征」は「創作神話」であるという。したがって学問の対象にはなっていないようである。

「神武東征」は「東征」とあるから「東に居る服従しない者を征伐すること」と解釈されている。しかし『古事記』『日本書紀』は「神武東征」の目的を「平安に暮らせる土地を探して移住すること」と書いている。「神武東征」とは邪馬壹国との戦いに敗れた伊都

国の皇子(五瀬命や神武天皇等)が國を捨てて、新しい土地を求めて先住民と戦い、大和に移住したことをいう。

「神武東征」は「神武逃亡」である。「神武東征」は史実である。

1 神武東征

『日本書紀』は「神武東征」について次のように書いている。

十月、天皇、親(みずか)ら諸皇子・舟師を帥いて東征する。速吸之門に至る。(中略)行きて筑紫国の菟狭に至る。(中略)十有一月、天皇、筑紫国の岡水門に至る。十有二月、安藝国に至る。(後略) 『日本書紀』

神武天皇は「諸皇子・舟師を帥いて東征する」とある。この「東征」から「神武東征」といわれている。

『古事記』は「神武東征」のルートを次のように書いている(概要)。

日向より出発して豊国の宇沙へ行き、筑紫の岡田宮に一年留まり、安岐国(広島県)の多祁理宮に七年、吉備(岡山県)の高島宮に八年留まる。浪速(大阪)の渡りを経て、青雲の白肩津へ行く。今は日下(くさか)の蓼津という。那賀須泥毘古(ながすねひこ)は軍を起こして待ち向かえる。ここで登美毘古と戦う。五瀬命(いつせのみこと)は傷を負う。一行は逃げて紀国(和歌山県)に来る。五瀬命は傷がもとで死去し、和歌山市の竈山に埋葬される。

神武天皇は熊野へ行き、吉野へ出て、宇陀から大和へ入り、畝火(うねび)の橿原宮に都を定める。 『古事記』(概略)

『古事記』は「神武東征」の出発地を「日向」と書いている。「日向=宮崎県」であるといわれている。次に「豊国の宇沙へ行く」とある。「豊国の宇沙」は大分県宇佐市に比定されている。神武天皇は瀬戸内海を通り、大阪に立ち寄り、和歌山県から熊野・吉野・宇陀を経て大和へ入る。これが「神武東征のルート」であるといわれている。図 1

図 1 従来の「神武東征のルート」

(1)「宇沙=菟狭(うさ)」とは

『古事記』の「豊国の宇沙」は『日本書紀』では「筑紫国の菟狭」となっている。

〇宇沙=菟狭(うさ)

n 『古事記』……豊国の宇沙

n 『日本書紀』…筑紫国の菟狭

どちらが正しいのであろうか。

『日本書紀』では「菟狭」へ行く前に「速吸之門に至る」とある。

「速吸之門」は『日本書紀』の神代紀にも出てくる。伊奘諾尊(いざなぎのみこと)は死去した伊奘冉尊(いざなみのみこと)に会いに黄泉(よみ)の国(出雲)へ行き、追われて博多湾へ逃げて来る。

親(みずか)ら泉国(よみのくに)を見る。此れ既に不祥。故、其の穢悪(けがれ)を濯ぎ除かんと欲す。乃ち往きて粟門(あわのみと)及び速吸名門(はやすいなと)を見る。然るに此の二門は潮の流れがはなはだ急なり。故、橘の小門(おど)へ還りて払い濯ぐ。 『紀』第五段一書第十

伊奘諾尊は黄泉(よみ)の国(死者の国)へ行ったので汚れた身体を禊(みそ)ぎしようとして粟門および速吸名門へ行く。「速吸名門」は「速吸の門」であり、「速吸之門」であろう。潮の流れが速いので禊(みそ)ぎはできずに引き返して橘の小門で禊ぎをしたという。

橘の小門(おと)は同じ第五段の一書第六にも出てくる。

則ち往きて筑紫の日向の小戸の橘の檍原(あはきはら)に至り、祓(みそ)ぎ除(はら)いたまう。 『日本書紀』第五段一書第六

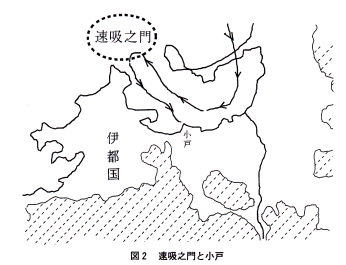

「筑紫の日向の小戸の橘の檍原」とある。「小戸(おど)の橘」は「橘の小門(おど)」であろう。「橘の小門」は「筑紫の日向」にあるという。福岡県である。福岡市西区姪浜の西北に「小戸」がある。ここが「筑紫の日向の橘の小戸(小門)」であろう。

速吸名門(速吸之門)は流れが急だったので引き返して橘の小戸で禊ぎをしたとある。「速吸名門」は小戸の近くにあることがわかる。「潮の流れが急」とあるから玄界灘であろう。

伊奘諾尊は出雲から逃げてきて博多湾に来ている。博多湾に沿ってさらに西へ行き糸島半島から玄界灘へ出たのであろう。「速吸名門(速吸之門)」は糸島半島から玄界灘に出たところである。「速吸之門」は筑紫にある。図 2

図 2 速吸之門と小戸

『日本書紀』では出発してすぐに「速吸之門に至る。」とある。続いて「行きて筑紫国の菟狭に至る。(中略)十有一月、天皇、筑紫国の岡水門に至る。」とある。

岡水門は『古事記』では「竺紫之岡田宮」となっている。「竺紫」は筑紫である。岡水門(岡田宮)は『古事記』も、『日本書紀』も筑紫にあると書いている。福岡県遠賀郡の遠賀川の川口付近が岡水門(岡田宮)であろうといわれている。

神武天皇は筑紫の「速吸之門」から「菟狭」を経て「岡水門(岡田宮)」に来ている。「速吸之門」も「岡水門(岡田宮)」も筑紫にある。その中間にある「菟狭」も筑紫にあるのであろう。『日本書紀』は「筑紫国の菟狭」と書いている。「速吸之門」「菟狭」「岡水門(岡田宮)」はすべて筑紫にある。

『古事記』は「豊国の宇沙」と書いている。「宇沙(菟狭)」は豊国にあるという。

従来の解釈では出発地は宮崎県であり、出発して大分県宇佐市(豊国の宇沙)に立ち寄り、遠賀川の川口(「竺紫之岡田宮」)へ行く。そこから安藝(広島県)へ行く。引き返している。安藝(広島県)へ行くのであれば宇佐市から直接安藝へ行けばよい。わざわざ関門海峡を通って遠賀川へ行き、また引き返す必要はない。何故遠賀川の川口へ行ったのか。従来の説ではその説明が出来ていない。出発地を宮崎県とし、「宇沙」を「豊国の宇沙」にしたからである。

出発地は「速吸之門」の近くにあるから筑紫である。筑紫を出発して筑紫の「速吸之門」から「宇沙(菟狭)」を通り、筑紫の「岡水門(岡田宮)」に来ている。その中間にある「宇沙(菟狭)」も筑紫にあるはずである。「豊国の宇沙」は間違っている。『古事記』の記述は誤りである。

神武東征の時代には「国・郡」は制定されていない。「豊国」や「筑紫国」は存在しない。「豊国の宇沙」とあるが、「豊国」は『古事記』の編纂者が付け加えたのである。「宇沙」は筑紫にある。『日本書紀』の「筑紫国の菟狭」が正しい。

「菟狭」は宇佐島であろう。

日神、先ずその十握剣を食して生まれた子は瀛津嶋姫命(おきつしまひめ)、亦の名は市杵嶋姫命(いつきしまひめ)。また九握剣を食して生まれた子は津姫命(たぎつひめ)。また八握剣を食して生まれた子は田霧姫命(たぎりひめ)。(中略)日神の生みし三女神を以て葦原中国の宇佐嶋に降り居さしむ。今、海北道中に在り。号して道主貴(みちぬしのむち)という。 『日本書紀』

三女神は宇佐嶋に降臨したとある。三女神は宗像神社の神々になっている。北部九州の話である。「海北道中に在り」とあるから宇佐嶋は沖ノ島であろうといわれている。「筑紫国の菟狭」は「沖ノ島」である。

(2)「神武東征」の出発地

『古事記』は「神武東征」の出発地を「日向」と書いている。従来は「日向=宮崎県」であるとしてきた。しかし出発してまもなく「筑紫の速吸之門」を通り、「筑紫国の菟狭(沖の島)」を経て「筑紫国の岡水門」に来ている。出発地「日向」も「筑紫の日向」であろう。

『新唐書』も次のように書いている。

自言、初主號御中主、至彦瀲凡三十二世、皆以尊為號。居筑紫城。彦瀲子神武立。更以天皇為號。徙治大和。次曰綏靖、次安寧、(略) 『新唐書』

(訳)自ら言う、初めの主は御中主と号す。彦瀲(ひこなぎさ)に至る凡そ三十二世、皆尊を以て號と為す。筑紫城に居す。彦瀲の子神武立つ。更に天皇を以て號と為す。徙(うつ)りて大和に治す。次は綏靖という、次は安寧という、(略)

これは遣唐使が述べた内容である。神武天皇の時までは「筑紫城に居す」とある。「徙(うつ)りて大和に治す」とあるから「神武東征」である。その出発地は筑紫である。

神武東征の出発地は「筑紫の日向」である。

(3)熊野

神武天皇の一行は「筑紫の日向」を出発して瀬戸内海を通り浪速(大阪)に来る。さらに奥地へ入り日下(くさか)で那賀須泥毘古(ながすねひこ)の軍と戦い、五瀬命(いつせのみこと)は傷を負う。

日向より出発して豊国の宇沙へ行き、筑紫の岡田宮に一年留まり、安岐国(広島県)の多祁理宮に七年、吉備(岡山県)の高島宮に八年留まる。浪速(大阪)の渡りを経て、青雲の白肩津へ行く。今は日下(くさか)の蓼津という。那賀須泥毘古(ながすねひこ)は軍を起こして待ち向かえる。ここで登美毘古と戦う。五瀬命(いつせのみこと)は傷を負う。一行は逃げて紀国(和歌山県)に来る。五瀬命は傷がもとで死去し、竈山に埋葬される。 『古事記』(概要)

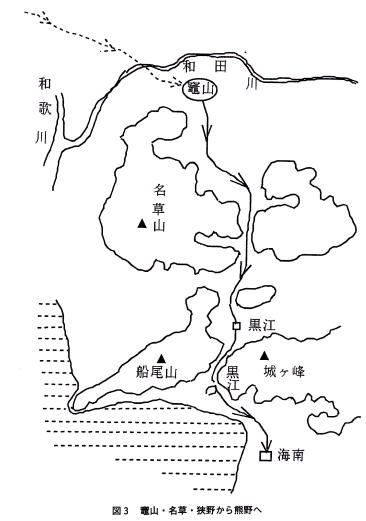

五瀬命は死去して和歌山市の竈山に埋葬される。神武天皇は名草から狭野を越えて熊野へ来る。

因りて竈山に葬す。軍、名草邑に至る。則ち名草戸畔(なくさとべ)という者を誅(ころ)す。遂に狭野を越えて熊野の神邑に到る。且つ天の磐盾に登る。よりて軍を引きいて漸く進む。(ここで二人の兄が死去する。)

天皇独り、皇子手研耳命(たぎしみみ)と、軍を帥(ひき)いて進み、熊野の荒坂津へ至る。因りて丹敷戸畔(にしきとべ)という者を誅(ころ)す。 『日本書紀』

名草から狭野を越えて「熊野の神邑」に来ている。「熊野の神邑」は和歌山県新宮市に比定されている。しかし「狭野を越えて熊野の神邑に到る。」とある。名草から熊野までは陸路である。新宮市へは船に乗ることになる。従来の「熊野=新宮市」説は誤りである。

「狭野」は「狭野=狭い野原」という意味であろう。名草山の東を南下して黒江を通るところは二つの山(船尾山と城ヶ峰)に挟まれている。ここが「狭野」であろう。図 3

さらに「熊野の荒坂津へ至る」とある。「津」とあるから海岸であろう。海南市の海岸に来ている。「熊野」は海南市である。(詳細は古代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマト王権』参照)

図 3 竈山・名草・狭野から熊野へ

熊野は「仁徳紀」にも出てくる。

(仁徳)三十年、皇后、紀国に遊行す。熊野岬に到る。即ち其の処の御綱葉(みつなかしは)を取り、還る。 『日本書紀』

仁徳天皇の皇后は難波から紀国の熊野岬へ「遊行」するとある。遊びで木の葉を摘みに来ている。

熊野(岬)が新宮市であるならば新宮市は太平洋に面している。太平洋は荒波であり、とても危険である。遊びで行くようなところではない。

海南市は太平洋の荒波も穏やかになるところである。「仁徳紀」からみても熊野は海南市であろう。

(4)吉野河の河尻

熊野から宇陀へ行く。

其の八咫烏(やたからす)の後に従い幸行す。吉野河の河尻に到る時、筌(うえ)を作り、魚を取る人有り。(中略)其の地より踏み穿(うか)ち越えて宇陀に幸す。故、宇陀の穿(うかち)という。 『古事記』

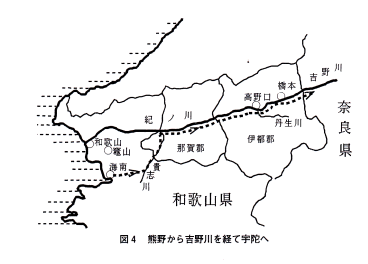

熊野から「吉野河の河尻に到る」とある。そこから吉野川を遡って宇陀へ行っている。

「吉野川」は奈良県での名前であり、和歌山県では「紀ノ川」である。「吉野川の河尻に到る」とあるから紀ノ川を遡って吉野川の川下に来ている。和歌山県から奈良県に入っている。

従来は「熊野」を新宮市に、「熊野の荒坂津」を三重県錦に比定している。新宮市や三重県錦から吉野川の河尻に来ることになる。しかしこのルートは地理的にあり得ない。本居宣長も『古事記伝』の中で次のように述べている。

「河尻」……書紀仁徳ノ巻に流末(カワジリ)ともあり。さてまづ吉野河は、源は遥かに東方の山奥、大台ヶ原という処より出て、川上荘というを歴て流れ出るなり。さて下は宇智郡へ流れ、紀ノ国の伊都・那賀・名草の三郡を歴て海に入る。さて今熊野より山越えに、幸行て、吉野へ出たまはむ地は、なほ川上というべきあたりにこそあらむを、河尻としもいえるは、地理を考えるに違えるがごとし。

『古事記伝』

本居宣長は「熊野」である新宮市や三重県から行くと「吉野川の川上」に出るはずである。「吉野川の河尻」に出るというのは地理に合わないと述べている。「熊野」を新宮市や三重県に比定しているからである。

「熊野」は海南市である。海南市から貴志川を下り、紀ノ川に出て、「吉野河の河尻」に来ている。(古代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマト王権』参照)

そこから吉野川を遡り宇陀へ出て、畝火(うねび)の橿原に都を定める。これが「神武東征」である。図 4

図 4 熊野から吉野川を経て宇陀へ

2 「神武東征」の真相

(1)「神武東征」の目的

『日本書紀』は「神武東征」について「天皇、親(みずか)ら諸皇子・舟師を帥いて東征す」と書いてる。「東征」とは「東を征伐する」という意味であるから「神武東征」の目的は東に居る服従しない者を伐つことといわれている。

しかし『古事記』『日本書紀』は「神武東征」の目的を次のように書いている。

神倭伊波禮毘古命(かむやまといわれひこ)、その伊呂兄(いろせ)五瀬命と二柱、高千穂宮に座して議(はか)りて云う、「何処の地に座(ま)さば平らけく天下の政(まつりごと)を聞(きこ)し看(め)さむ。猶、東に行かむと思う。」という。

『古事記』

神倭伊波禮毘古命(神武天皇)は兄の五瀬命に相談をする。「何処へ行けば天下を平安に治めることができるだろうか。東の方へでも行ってみようと思う」とある。

現在の土地では平安な暮らしが出来ないのであろう。「平安に暮らせるような土地はないだろうか。東の方へでも行ってみようと思う」と述べている。ここには「征伐する」という意識はまったくない。

『日本書紀』も次のように書いている。

塩土老翁(しおつちのおじ)に聞く、曰く「東に美しい土地がある。青山が四方にめぐっている。(中略)」という。(中略)蓋し六合(くに)の中心か。(中略)何ぞここに都をつくらざらむ。(中略)天皇、親(みずか)ら諸皇子・舟師を帥(ひき)いて東征す。 『日本書紀』

塩土老翁は「東に美しい土地がある。」という。そこは国の中心である。そこへ行って都を造ろうと言っている。東征の目的は「東の美しい土地へ遷都すること」である。

これらの記述どおりに神武天皇は大和に着くと直ちにそこに住み着いている。移住である。「征伐」であるならば「凱旋」をするはずである。しかし神武天皇は出発地には戻っていない。

「神武東征」の目的は「移住」である。現在の土地では平安な暮らしが出来ないので平安に暮らせるような土地を探して移り住むこと。これが『古事記』『日本書紀』が書いている「神武東征」の目的である。

「神武東征」とは現在の土地を捨てて新しい土地を探して移り住むことである。

(2)「筑紫の日向」とは

「神武東征」の出発地は「筑紫の日向」である。「筑紫の日向」は天孫降臨の地でもある。天孫降臨の地は福岡市西区の吉武高木遺跡である。天孫降臨した天族はその後前原市の方へ移り、伊都国を建国する。(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』参照)

伊都国は「日向国」とも呼ばれた。

日本は旧(もと)伊国有り。亦伊勢という。倭と同隣す。

伊都国は筑紫に在り。亦即ち日向国なり。是より以東、倭に属す。 『桓檀古記』

「伊都国は筑紫に在り。亦即ち日向国なり。」とある。伊都国は「筑紫の日向(国)」である。

神武天皇は天孫降臨した天族の子孫である。伊都国(筑紫の日向)に住んでいる。『新唐書』も同じように書いている。神武天皇は伊都国(筑紫の日向)から大和へ移る。これが「神武東征」である。

「神武東征」の出発地は「筑紫の日向」であり、そこは「伊都国」である。

(3)邪馬壹国との戦い

『古事記』は「神武東征」について「現在の土地では平安な暮らしが出来ないから東の方へ土地を探しに行こう」と書いている。「現在の土地」とは伊都国である。「平安な暮らしが出来ない」とある。それは邪馬壹国との戦いであろう。伊都国はそれまでは北部九州を支配する王国であった(45号参照)。220年ー230年ころ朝鮮半島南部にあった倭国の人々は公孫康の支配を嫌い北部九州へ逃げて来て邪馬壹国を建国する。伊都国と邪馬壹国の戦いがはじまる。(古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬壹国』参照)

相攻伐歴年。乃共立一女子為王、名曰卑弥呼。 『三国志』

「相攻伐歴年」とある。長い戦いがあった。ところが伊都国は敗れて邪馬壹国の支配下に入る。邪馬壹国は伊都国に「一大率」を常駐させて検察する。叛乱が起きないように監視したのである。

北部九州を支配した卑弥呼は王になると景初二年(238年)に魏へ朝貢して北部九州を「倭国」にするように願い出て承認される。238年に卑弥呼は「親魏倭王卑弥呼」となる。倭国の誕生である。朝鮮半島南部にあった倭国は正式に消滅して北部九州(日本列島)に初めて「倭国」が誕生した(44号)。

卑弥呼は247年ころに死去する。その後男王が立つ。

卑弥呼以死。大作冢。径百余歩。殉葬者奴婢百余人。更立男王、国中不服。更相誅殺。當時殺千余人。復立卑弥呼宗女壹與、年十三為王。国中遂定。 『三国志』

(訳)卑弥呼は以て死す。大いに冢を作る。径百余歩。殉葬者は奴婢百余人。更に男王を立てるが、国中不服。更に相い誅殺す。時に當りて千余人を殺す。復た卑弥呼の宗女壹與、年十三を立てて王と為す。国中遂に定まる。

男王が立つと「国中不服。更相誅殺。」とある。「誅殺」とは「罪あるものを殺す」という意味である。「相誅殺」の「相」は「お互いに、それぞれが」という意味と、「AとBが向き合う」という意味がある。この場合は「AとBが向き合って互いに罪あるものを殺す」という意味であろう。AとBとは伊都国と邪馬壹国である。「時に當りて千余人を殺す」とあるから当時としては大戦争である。

「誅殺」とあるのは伊都国から見れば伊都国は弥生時代から存在する北部九州の正当な王国である。邪馬壹国は朝鮮半島から逃げてきた逃亡者の国である。正当な伊都国が今は逃亡者の国に支配されている。これは正さねばならない。したがって「罪ある邪馬壹国を討つ」。これが伊都国側から見た「誅殺」である。

邪馬壹国から見ると伊都国は邪馬壹国の支配下にある国である。ところが「戦争」をしている。叛乱を起こしたのであろう。「叛乱を起こした罪ある国を討つ」。これが邪馬壹国側から見た「誅殺」である。

陳寿はこのように伊都国と邪馬壹国の戦いを「相誅殺」と書いている。

「更(に)」は「相攻伐歴年」に対応している。伊都国と邪馬壹国は再び戦争をしたのである。

卑弥呼が死去して次の男王が立つと伊都国は邪馬壹国に対して叛乱を起こした。「誅殺」である。しかし伊都国はまたもや邪馬壹国に敗れる。叛乱を平定した邪馬壹国は壹與を王に立てて中国に朝貢する。266年である。

伊都国は220年ー230年ころ朝鮮半島から逃げてきた人々(邪馬壹国)と戦い、敗れて邪馬壹国の支配下に入り、暗黒の時代がはじまる。伊都国はこれを打開しようとして卑弥呼の死後再度邪馬壹国と戦う。しかしまたもや敗れる。邪馬壹国はさらに厳しく伊都国を検察する。

伊都国にとっては最悪の事態になった。伊都国の地に居たのでは「平安な暮らしは出来ない」。「平安に暮らせるような土地へ移住しよう」。これが「神武東征」である。「神武東征」は「神武逃亡」である。

(4)伊都国の人口

「神武東征」が行われたことは『魏志』倭人伝からもいえる。

『魏志』倭人伝は女王国より以北の国々についてその戸数を書いている。

〇「女王国より以北の国々」の戸数

n 対海国(対馬) 千余戸

n 一大国(壱岐) 三千許家

n 伊都国 千余戸

n 奴国 二萬余戸

n 不彌国 千余家

これらの国々は伊都国が支配していた国々である。(45号、または「古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬壹国』」参照)

伊都国の人口は「千余戸」とある。人口がもっとも少ない国の一つである。伊都国は『三国志』に「世々王有り」とあり、王の居る国である。しかもこれらの国々を支配している。何故、伊都国の人口は少ないのであろうか。

『魏略』をみると伊都国の人口は「戸萬余」とある。

〇伊都国の人口

n 『魏略』 …… 戸萬余

n 『三国志』…… 千余戸

『魏略』の「戸萬余」の方が伊都国の人口にふさわしい。伊都国の人口は一萬余戸あったのではないだろうか。

『魏略』は『三国志』よりも早く成立している。『魏略』が書かれた時点と『三国志』が書かれた時点とでは伊都国の人口に差があったのではないだろうか。

伊都国の人口は「萬余戸」から「千余戸」に減少したのであろう。戸数が10分の1に激減している。住民の9割が居なくなっている。住民が逃げていったのではないだろうか。これが「神武東征=移住」であろう。

「神武東征」が「征討」であるならば住民の9割が居なくなることはない。兵士だけが出征するからである。

『魏略』は「神武東征」以前の人口を書き、『三国志』は「東征(移住)」後の人口を書いているのであろう。『魏志』倭人伝は266年の壹與の朝貢までを書いている。この時点での伊都国の人口が「千余戸」なのであろう。「神武東征」はそれ以前に行われている。おそらく卑弥呼が死去して男王が立ち、伊都国が叛乱を起こして「相誅殺」があり、再度邪馬壹国に敗れたとき「神武東征」をしたのであろう。その直後に壹與は朝貢している。したがって「神武東征」の時期は250年ー265年ころであろう。

n 「神武東征の時期」……250年ー265年ころ

(注)奴国の人口が「二萬余戸」と多いのは「五萬餘戸」の邪馬壹国と同様に朝鮮半島からの逃亡者が住み着いているのであろう。

3 「神武東征」の証明

「神武東征」は史実である。それをさらに具体的な例をあげて証明しよう。

(1)伊都国と五瀬命

「神武東征」の出発地は伊都国である。「伊都国」は「イト国」といわれている。しかし伊都国を建国した天族は中国の呉地方からの渡来人である。呉音を使っていた。(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』参照)

「伊都国」は漢音で読むと「イト国」であるが、呉音で読むと「イツ国」である。

漢音 呉音

n 「伊」 イ イ

n 「都」 ト ツ

「都」は『古事記』でも『日本書紀』でも、また『万葉集』でもすべて「ツ」である。

神武天皇は兄の「五瀬命(イツセのみこと)」に相談して「東征」を決めている。

神倭伊波禮毘古命(かむやまといわれひこ)は、その伊呂兄(いろせ)五瀬命と二柱、高千穂宮に座して議(はか)りて云う、「何処の地に座(ま)さば平らけく天下の政(まつりごと)を聞(きこ)し看(め)さむ。猶、東に行かむと思う。」という。 『古事記』

『日本書紀』は神武天皇が「諸皇子・舟師を帥(ひき)いて東征す」と書いている。

(神武)天皇、親(みずか)ら諸皇子・舟師を帥(ひき)いて東征す。

『日本書紀』

『古事記』『日本書紀』はともに神武天皇が「神武東征」を決めて実行したと書いている。しかし神武天皇は四人兄弟の末っ子である。長男は五瀬命である。末っ子の神武天皇が移住することを決定できるはずがない。「神武東征」を決めたのは長男の五瀬命であろう。『宮下文書』は五瀬命を「皇太子海津彦五瀬王命」と書いている。五瀬命は皇太子である。

五瀬命は東征の途中で死去する。他の二人の兄も死去する。残ったのは神武天皇だけである。神武天皇は「東征」を終えて大和に住み着く。「神武東征」の目的を達成する。そのため神武天皇が最初から「神武東征」を計画し、実行したかのように書いているのである。

五瀬命は「イツセの命」である。「五」=「イツ」である。「イツ」は伊都国(イツ国)の「イツ」であろう。

n 「五」=「イツ」=伊都(イツ)

「五瀬(イツセ)命」とは「伊都国の瀬(イツの瀬)」である。五瀬命とは「伊都国の皇太子で名前を瀬という」という意味である。

「五瀬命」の名前をみても「神武東征」の出発地は「伊都国」であることがわかる。

(2)「日下(くさか)」と河内湖

「神武東征」の一行は伊都国を出発して瀬戸内海を通り大阪へ来る。

n 皇師遂東。舳艫相接。方到難波之碕、會有奔潮太急。因以、名為浪速国。亦曰浪花。今謂難波訛也。 『日本書紀』

(訳)皇師、遂に東へ進む。舳艫(ともとへさき)が相接す。まさに難波の岬に到り、奔(はや)い潮があり、はなはだ急なのに会う。因りて浪速国と為す。また浪花という。今は難波と謂う。訛(よこなま)れるなり。

浪速(難波)から淀川に入り、草香=日下(くさか)で登美の那賀須泥毘古(ながすねひこ)と戦う。『日本書紀』『古事記』は次のように書いている。

n 遡流而上、径至河内国草香邑青雲白肩之津。 『日本書紀』

(訳)川を遡(さかのぼ)りて、ただちに河内国の草香邑の青雲の白肩津に至る。

n 経浪速之渡而、泊青雲之白肩津。此時、登美能那賀須泥毘古、興軍待向以戦。爾取所入御船之楯而下立。故、號其地謂楯津。於今者日下之蓼津也。 『古事記』

(訳)浪速の渡りを経て青雲の白肩津に泊まる。この時、登美の那賀須泥毘古(ながすねひこ)が軍を興し、待ち向かい戦う。ここに御船に入れていた楯を取りて下りて立てる。故、其の地を楯津という。今は日下(くさか)の蓼津(たでつ)というなり。

東大阪市に日下町がある。「草香=日下(くさか)」は日下町であろうといわれている。

しかし日下は生駒山の西麓にあり、陸地である。船で行けるようなところではない。本居宣長も『古事記伝』の中で次のように指摘している。

「遡流而上(カハヨリサカノボリテ)」と云ることいと心得ず。草香はたとひ河内の草香にしても難波より遡流て至る処にあらず。甚だ地理にたがえり。

『古事記伝』

本居宣長は、河内の草香は難波から川を遡っていくような処ではない。地理とは大きく異なっていると述べている。

「草香=日下(くさか)」は陸地の奥にあり、船で行けるようなところではないからである。「神武東征」が「神話」であるといわれる理由の一つになっている。

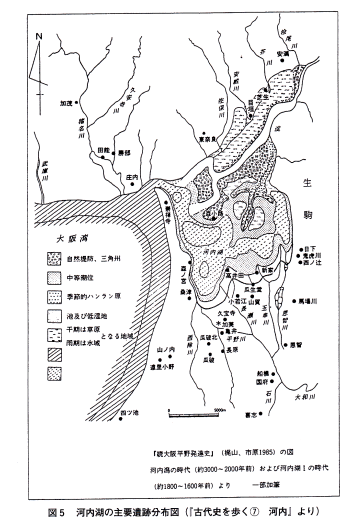

ところが古代には河内湖があった。『大阪府史 第一巻』に梶山彦太郎・市原実両氏の研究論文(『地質学論集』第7号、1972年)が引用されている。それによると後氷河期の大阪平野は九つの時代に区分されるという。

n ①古大阪平野の時代 (約2万年前ー9000年前)

n ②古河内平野の時代 (約9000年前)

n ③河内湾Ⅰの時代 (約7000ー6000年前)

n ④河内湾Ⅱの時代 (約5000ー4000年前)

n ⑤河内潟の時代 (約3000ー2000年前)

n ⑥河内湖Ⅰの時代 (約1800ー1600年前)

n ⑦河内湖Ⅱの時代 (1600年前以後)

n ⑧大阪平野Ⅰの時代

n ⑨大阪平野Ⅱの時代

神武東征は250ー265年頃である。今から約1700年前である。「⑥河内湖Ⅰの時代」にあたる。河内湖Ⅰの時代について『大阪府史』は次のように書いている。

河内湖Ⅰの時代というのは、弥生時代後期から古墳時代前期に相当する。この時代の自然史については、梶山・市原両氏は次のように述べている。

淡路新町ー2のデータは、約1600年前にはすでに河内平野側が完全な淡水湖に移り変わっていたことを示している。天満・長柄から北方にのびる砂州は北に延びきって、河内の湖への海水の侵入をさえぎった。淀川と大和川の水をあわせた河内の湖の水は、庄内の東方で現在の神崎川ぞいの水路をとおって大阪湾に流入していたと推定される。(中略)この湖を河内湖と名づけ、この時代を河内湖Ⅰの時代とよぶことにする。 『大阪府史 第一巻』より

『古代史を歩く⑦ 河内』(毎日新聞社)に『地質学論集』第7号の「河内湖Ⅰの時代の古地理図」をもとにして作成した「主要遺跡分布図」がある。河内湖の東に「日下」がある。まさに河内湖の畔にある。この時代には難波から日下へ船で行けたことがわかる。図 5

図 5 河内湖の主要遺跡分布図 (『古代史を歩く⑦ 河内』より)

『古事記』『日本書紀』の記述は3世紀当時の地理によく合っている。「神武東征」が史実であることを地質学が立証している。

『古事記』『日本書紀』は8世紀に成立している。8世紀は「⑦河内湖Ⅱの時代(1600年前以後)」から「⑧大阪平野Ⅰの時代」に変わるころである。河内湖は小さくなり、次第に平野になっていく。大阪平野が出現して日下へは船では行けなくなる時期である。

「神武東征」が8世紀に造られた「創作神話」であるならば「船で日下へ行く」とは書かないはずである。「神武東征」が「創作神話」ではないことを地質学が証明している。

(3)「紀伊国那賀郡」

熊野(海南市)から「吉野河の河尻に到る」とある。海南市から貴志川を下って紀ノ川へ出ている。

『宮下文書』にも海南市から貴志川に沿って進んだと思われる記事がある。

即ち、久真野口より進軍することに決す。(中略)那賀戸長外十七戸長各兵を率いて来たり会し、先鋒たらむことを請う。 『宮下文書』

「久真野(くまの)」は「熊野」であろう。熊野口から「進軍」するとある。「(熊野)口」は山へ入る入口であろう。陸路である。「那賀戸長、他十七戸長が兵を率いて神武天皇のところへ来て軍に加わった」とある。

「那賀戸長」の「那賀」は和歌山県(紀伊国)那賀郡であろう。貴志川が紀ノ川に合流するところが那賀郡である。図 4

神武天皇の軍は貴志川に沿って那賀郡へ来て、紀ノ川に出ている。那賀郡の戸長や他の十七戸長は神武天皇の軍に加わり、先鋒になることを申し出たという。「先鋒」とあるが「道先案内」であろう。那賀地方の地理をよく知っているからである。

神武天皇は「熊野(久真野)」から那賀郡へ来て紀ノ川に出て、「吉野川の河尻」へ向かっている。「熊野」が海南市であることを『宮下文書』も伝えている。

(4)「紀伊国伊都郡」

神武天皇の一行は丹生川の畔で土器を造り、天神地祗を祭る。

(椎根津彦と弟猾の)二人はその山(天香山)に至り土を取って帰る。是に天皇、甚(はなは)だ悦び、乃ちこの埴を以て八十平瓮・天手抉八十枚・厳瓮を造り、丹生川の川上に陟(のぼ)りて天神地祗を祭る。 『日本書紀』

神武天皇は椎根津彦(しいねつひこ)と弟猾(おとうかし=弟宇迦斯)の二人に土器を焼く土を取りに行かせる。その土で八十平瓮・天の手抉(たくじり)八十枚、および厳瓮(いつへ)を造り、丹生川の川上で天神地祗を祭ったという。丹生川は紀ノ川の支流である。図 4

『宮下文書』にも同じ内容の記述がある。

皇太子(神武天皇)は、時に丹生の本営に在しましぬ。一日、皇族大久米命・高座日多命を勅使として高天原に上らしめ、神祖神宗天つ大御神を祀り、国賊退治の祈願をなさしめ給う。また、丹生の川上にて高天原の天つ大御神を初め、諸々の天神地祇を親ら祷祀(とうし)ましまさむとし給う。然るに祭器なし、因て埴土を天香山に索(もと)めむとし給う。(中略)漸くにして宇須彦・弟猾、埴土を採り来りて之を献ず。皇太子大いに悦び、乃ち祭典の陶器を作らせ給う。宇須彦、丹生の川上の榊を堀り来たりて、祭典の料に供す。皇太子、丹生の川上の武禮加奴に清筵(竹)を張り、親ら天神地祇を遥拝ましまして、国賊を退治せむことを祷祀ましましき。 『宮下文書』

神武天皇は丹生の本営に居て厳瓮を作り、祭祀をしたという。『日本書紀』の記述とほぼ同じである。

土を求め、土器を焼き、祭祀をしている。長期間の滞在である。また「丹生の本営」とある。「本営」を置いていることからみても長期滞在であろう。

『日本書紀』ではこのとき種々の名前を変更している。

時に道臣命(みちのおみのみこと)に勅す、「(略)其の置ける埴瓮(はにへ)を名づけて厳(いつ)の瓮(へ)とす。又火の名を厳(いつ)の香来雷(かぐつち)とす。水の名を厳(いつ)の罔象女(みつはのめ)とす。粮(かて=食料)の名を厳(いつ)の稲魂女(うかのめ)とす。薪の名を厳(いつ)の山雷(やまつち)とす。草の名を厳(いつ)の野椎(のづち)とす。」という。 『日本書紀』

神武天皇は勅命を出して種々の名前の呼び方を定めている。新しい名前にはすべて「厳(いつ)」が付く。「いつ」は「伊都=イツ」であろう。「伊都国の」という意味である。

「厳(イツ)の瓮」とは「伊都国の瓮」という意味であろう。「伊都国の土器」である。伊都国には独特の土器(瓮)があり、他の地域の土器とは異なる形をしていたのであろう。あるいは北部九州の土器は和歌山県地方の土器とは異なっていたのであろう。

「火、水、糧、薪、草」などの名前も伊都国の呼び方に変更している。伊都国では「火を香来雷(かぐつち)」、「水を罔象女(みつはのめ)」と言っていたのであろう。これらはすべて日常生活に必要なものばかりである。神武天皇の一行には「那賀戸長、他十七戸長が兵を率いて加わった」とあるように伊都国以外の人々も居る。そのため言葉を統一しているのであろう。日常生活に必要なものをすべて「伊都国」の名前に統一している。長期滞在している証拠であろう。

神武天皇は丹生川に「伊都国」を再興したのではないだろうか。

『和名抄』の「紀伊国」に「伊都郡」がある。

n 紀伊国…伊都郡・那賀郡・名草郡・海部郡・在田郡・日高郡・牟呂郡

『和名抄』

紀伊国の最初に伊都郡がある。伊都郡は山奥である。それにもかかわらず最初に書いている。何故であろうか。それは伊都郡が紀伊国の中で、もっとも重要な郡という認識があったからであろう。

「伊都郡」は「伊都国」から付けられた名前であろう。それ以外には考えられない。

神武天皇は丹生川に本営を置いて長期間滞在している。丹生川があるところが伊都郡である。「丹生川に本営を置いた」とあるが「伊都国」だったのではないだろうか。神武天皇は伊都国を捨てて新しい土地を探しに来ている。「伊都国」はすでに消滅している。神武天皇は丹生川に「伊都国」を再興したのであろう。神武天皇はここを「伊都国」と名付けたのである。その名前が残っていて、後に「伊都郡」になったのであろう。

「紀伊国伊都郡」は「イト郡」である。「伊都(イツ)郡」ではない。しかし神武天皇はすべての名前に「伊都=厳(イツ)の」を付けている。本来は「伊都郡」は「イツ」という地名だったのであろう。後に「伊都」を漢音で読むようになり「伊都(イト)」に変化したのであろう。

神武天皇の時代にはすでに漢字で「伊都」と書いている。それは伊都国が中国にしばしば朝貢していることからもいえる。伊都国は弥生時代から漢字で「伊都(イツ)国」と書いていたのである。「紀伊国伊都郡」は神武天皇が伊都国(イツ国)を再興したところであり、地名を漢字で「伊都(イツ)」と書いていたのである。

『和名抄』の編纂者は「神武東征」が史実であり、神武天皇は初代の天皇として尊敬していたのであろう。そのため紀伊国の最初に「伊都郡」を持ってきたのであろう。

和歌山県に「伊都郡」があるのは「神武東征」が史実であり、出発地が伊都国である証拠である。

(5)宇陀と見田・大沢4号墳

神武天皇は丹生川から吉野川を遡り、宇陀へ来る。

奈良県宇陀郡菟田野町に見田・大沢古墳群がある。菟田野町は宇陀郡の南部にあり、昭和31年4月に宇太町と「宇賀志村」が合併して生まれた町である。神武天皇は「宇迦斯(宇賀志)」で兄宇迦斯(えうかし)と戦っている。

見田・大沢古墳群には5つの古墳がある。その中の4号墳は方形周溝墓であり、埋葬施設は割竹形木棺である。伊都国の平原古墳(方形周溝墓)とよく似ている。

三種の神器(鏡・剣・勾玉)が出土しており、鏡は絹で包まれていた。この絹は近畿地方における最古の絹であると言われている。弥生時代には近畿地方に絹はない。弥生時代に絹があるのは北部九州だけである。見田・大沢4号墳の三種の神器は北部九州から持ってきたものであろう。

三種の神器は伊都国の祭器である。三種の神器も弥生時代の近畿地方には無い。見田・大沢4号墳は伊都国から来た人の墓ではないだろうか。伊都国は天族である。「天孫降臨」のとき、天照大神は邇邇藝命に「鏡を我が御霊として祭れ」と命じている。伊都国では鏡をもっとも大切なものとして大事にしている。鏡を絹で包んでいることからみても見田・大沢4号墳は伊都国から来た人の墓であろう。兄宇迦斯(えうかし)と戦って戦死した人か、あるいは兄宇迦斯を伐った後、この地に住み着いた人の墓ではないだろうか。

見田・大沢4号墳の年代は発掘報告書の中でも意見が分かれている。そこで1998年7月に寺沢薫氏に最近のお考えを聞いた。

今の編年でいえば、土器からは庄内3式ー布留0式でしょう。全体を考えると布留0式だと思っております。(寺沢薫氏)

布留0式は260年ー280年頃であるといわれている。見田・大沢4号墳の年代は260年ー280年頃である。

神武東征の出発は250年ー265年頃であり、かなりの年月を費やして宇陀へ来ている。宇陀へ来て埋葬される時期は260年ー280年ころであろう。見田・大沢4号墳の年代は神武東征の時期に合っている。

見田・大沢古墳群は「神武東征」が史実であることを示す物的証拠である。

なお、「古代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマト王権』」には、神武天皇の墓は「桜井茶臼山古墳」であることを書いている。是非参照されたし。

(6)糸島と伊勢・志摩

『古事記』『日本書紀』は神武天皇の父親は鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)であると書いている。天孫降臨した邇邇藝命から神武天皇までは次のようになっている。

〇神武天皇の系譜

邇邇藝命

|

彦火火出見命

|

鵜葺草葺不合命

|

神武天皇

しかしこの系譜は明らかに誤りである。邇邇藝命は三種の神器を持って天孫降臨している。朝鮮半島からの渡来である。邇邇藝命の墓は福岡市西区の吉武高木遺跡である(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』参照)。出土した青銅器からその時期は弥生時代前期末ー中期初頭ころといわれている。

一方、神武東征の時期は250年ー265年ころである。邇邇藝命の時代から400年以上が経過している。一世代を25年とすると400年は16世代になる。『古事記』『日本書紀』はそれを4世代にしている。『古事記』『日本書紀』の系譜は誤りである。

『宮下文書』では同じ名前の鵜葺草葺不合命が51代続いている。神武天皇は51代鵜葺草葺不合命の第四の皇子である。神武天皇は52代目になる。『宮下文書』の方が正しい。『古事記』『日本書紀』は同じ名前の鵜葺草葺不合命が51代続くのをそれを1代にしている。『宮下文書』の方が正確である。

(注)『宮下文書』には51代の鵜葺草葺不合命について固有の名前も書いている。また埋葬されたところも書いている。このようなことは「創作」ではできない。『宮下文書』は「後世の偽書」ではない。

最近では弥生時代中期の始まりは紀元前400年ころといわれている。そうであれば「神武東征」までは650年になる。神武天皇までは26世代になる。1世代を平均二人の兄弟が王になったとすれば神武天皇は丁度52代目になる。

『古事記』『日本書紀』では「神武東征」のとき神武天皇の父親鵜葺草葺不合命はすでに死去している。ところが『宮下文書』では神武天皇の父(51代鵜葺草葺不合命=神皇)は健在であり、伊勢・尾張から関東・東北まで巡幸している。佐野王命(神武天皇)は五瀬命が死去したことを父の神皇に伝える。

佐野王命(神武天皇)はすなわち海上より急使を派し、東国巡幸中の神皇を初め、各地に巡撫まします皇族諸官神に事の由を報せしむ。是より先、神皇は本島に巡幸ましまして、先ず東北の諸大国諸区国を初め、島々の土蜘蛛・愛野人・農賊等を言趣和平(ことむけやわ)しけるに由り、各地を巡幸ましまして、進みて奥羽に臨幸ましまし給う。偶々、佐野王命の急使、皇太子(五瀬命)の変事を以聞す。神皇、大いに驚き、即時龍船を発せられ、漸く伊瀬崎の多気の宮に着御ましましき。然れども賊の大軍遮り戦うを以て、是より西国に巡幸ましますこと能わず。(中略)

會々、六皇子高倉王命は武佐志より軍船にて伊瀬崎の多気の宮に着し、神皇を守護し奉る。然るに賊勢日に加わり威力益々熾(さかん)なり。(中略)然るに東国の軍兵、漸次海上を渡り赴き会せしを以て、此の宮を度会の宮(わたらいのみや)と名付けたまう。ここに於いて四皇子日高佐野王命を立てて皇太子となし、高倉王命を勅使として、其の宣旨を奉して之を伝えしめ給う。(中略)

即ち、久真野口より進軍することに決す。(中略)伊瀬口の官軍は、伊瀬崎より山を越して沢又沢に攻め入り、勝ちに乗じて進む。賊軍連戦皆敗れ走る。神皇大いに懌(よろこ)び賀して、伊賀谷と名つけ給い、それより進みて山背谷にそ攻め入りける。然るに賊軍俄に大挙して来たり攻む。我軍利あらず。退いて宇治川の東に止り、川に拠りて之を防ぐ。賊、川を渡り来り攻む。(中略)神皇、偶々身例ならず。百方治術を盡し奉るも効なく、七日にして暴(にわか)に陣中に於いて神避りましぬ。(中略)伊瀬の山田の会野山の陵に葬る。 『宮下文書』

「神皇、大いに驚き、即時龍船を発せられ、漸く伊瀬崎の多気の宮に着御ましましき。」とある。「伊瀬崎」とは三重県の伊勢市であろう。「多気の宮」は三重県多気郡であろう。「度会の宮(わたらいのみや)」は三重県度会郡であろう。

神武天皇の父(神皇)は伊瀬(伊勢)の度会に行宮(かりみや)を建てて居し、伊瀬口(伊勢)より伊賀へ進軍している。伊勢が神皇の本拠地である。死去すると伊勢の山田の会野山に埋葬されている。これが伊勢神宮の始まりであろう。

神皇は伊都国王である。伊都国は「伊勢」ともいわれた。三重県の伊勢は伊都国の「伊勢」から付けられた地名であろう。

日本は旧(もと)伊国有り。亦伊勢という。倭と同隣す。

伊都国は筑紫に在り。亦即ち日向国なり。是より以東、倭に属す。 『桓檀古記』

「伊国(伊都国)は亦伊勢という。」とある。

「伊勢」は『日本書紀』にも出てくる。天孫降臨の時である。

「天照大神の子、今降り行くと聞く。故、迎え奉りて相待つ。吾が名は田彦(さるたひこ)大神なり」という。(中略)(田彦また)対えて曰く、「天神の子は則ち筑紫の日向の高千穂の觸峯(くしふるみね)に到るべし。吾は伊勢の狭長田の五十鈴川の川上に到るべし。」という。 『日本書紀』第九段一書第一

伊勢と五十鈴川が出てくる。したがって従来は三重県の伊勢であり、伊勢神宮を流れる五十鈴川であるとしてきた。

しかし、天孫降臨は北部九州の出来事である。天神(天族)は博多湾に上陸して筑紫の日向(福岡市西区の吉武高木遺跡)に住み着いている。

それを迎えた田彦は「伊勢の狭長田の五十鈴川」の川上に「移り住んだ」とある。田彦は博多湾沿岸に住んでいたのであろう。天族が渡来してきたので土地を譲り、伊勢へ移ったのである。渡来人(天族)に追われて伊勢へ逃げたのであろう。

博多湾に住んでいた田彦が三重県の伊勢まで逃げるはずはない。当時は弥生時代前期末(紀元前200年、または紀元前400年ころ)であり、丸木舟の時代である。北部九州から伊勢まではあまりにも遠い。また三重県の伊勢まで逃げる必要もない。当時はまだ人口は少なくて住む土地はいくらでもある。伊勢は三重県の伊勢ではなく後の伊都国であろう。

天孫降臨した天族は博多湾に上陸して西へ行き、福岡市西区の吉武高木遺跡に住み着いている。そのため田彦はさらに西へ逃げて日向峠を越えて伊都国(伊勢)に移り住んだのである。

「伊勢」はまた「神武東征」のときの戦いの歌にも出てくる。

神風の 伊勢の海の 大石にや い這い廻る 細螺(しただみ)の 細螺の 吾子よ 吾子よ 細螺の い這い廻り 撃ちてし止まむ 撃ちてし止まむ

『日本書紀』

大和(奈良県)の先住民と戦うとき故郷を思い歌っている。「伊勢」は「神武東征」の出発地である伊都国である。『古事記』にも同じ歌が登美毘古を撃つときに出てくる。

『日本書紀』には伊都国は伊蘇(いそ)ともいわれたとある。

筑紫の伊覩縣主(いとのあがたぬし)の祖五十迹手(いとて)、天皇の行(いでま)すを聞きて(中略)穴門の引嶋に参り迎える。(中略)故、時人、五十迹手の本土(もとくに)を号して伊蘇国(いそ)という。 『日本書紀』

五十迹手は伊覩縣主である。伊覩は伊都である。五十迹手の本土である伊都国を伊蘇国と号したとある。伊都国は伊蘇国とも呼ばれた。

伊都国は「伊勢(イセ)」「伊蘇(イソ)」ともいわれたのである。

弥生時代には伊都国の北に島があり、『魏志』倭人伝は「斯馬国(しまこく=島)」と書いている。斯馬国は今の福岡県糸島郡志摩町である。

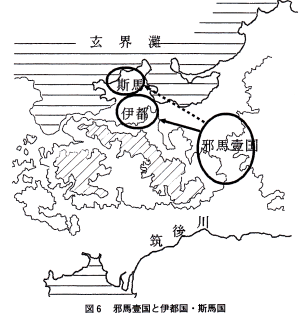

伊都国と邪馬壹国の位置については前号(45号)で図示したが、邪馬壹国と伊都国・斯馬国の位置関係について『翰苑』は次のように書いている。

邪届伊都、傍連斯馬。 『翰苑』

(訳)邪(ななめ)に伊都に届き、傍(かたわ)ら斯馬に連(つらな)る。

(訳文は古田武彦氏による)

邪馬壹国から斜めに伊都国があり、その向こうに斯馬国が連なっているという。図 6

図 6 邪馬壹国と伊都国・斯馬国

弥生時代には伊都国と斯馬国の間には糸島水道があり、海によって隔てられていた。今は斯馬国(島)は伊都国とつながり「糸島」になっている。「糸島(いとしま)」とは「伊都国と斯馬国」のことである。

「糸島」はまた「伊勢・斯馬(志摩)」でもある。三重県の「伊勢志摩」はこの「伊都(伊勢)・斯馬」から来ているのであろう。神武天皇の父が伊都国と斯馬国の人々を連れて「神武東征」よりも先に三重県に来ている。三重県の「伊勢・志摩」は伊都国・斯馬国の人々が移住して付けた地名であろう。

伊都国の人口は9割も激減している。それは「神武東征」だけではなく、神武天皇の父親が大勢を引き連れて三重県に移住したからであろう。

三重県に「伊勢志摩」があるのは伊都国や斯馬国の人々が邪馬壹国との戦いに敗れて平安に暮らせる土地を探して三重県に移住したからである。

三重県の「伊勢志摩」は「神武東征=移住(神武天皇、その父)」が史実であり、出発地が「伊都国=伊勢」「斯馬国=志摩」であることを示している。

おわりに

「神武東征」は史実である。多くの証拠を挙げて立証してきた。しかし「日本の古代史学」では「創作神話」にしている。

『史記』に記述されている夏王朝の遺跡が最近発掘されたという。ごく最近までは殷王朝でさえも神話であるとしてきた。遺跡の発掘により、『史記』の内容が史実であることが次々と立証されている。

史書を書く人は当時の最高の学識者である。司馬遷もその知識を最大限に発揮して『史記』を書いている。他人には書けない最高のものを書こうという意気込みがある。そこに嘘は書けない。そのようなことをしたら他の学識者から笑い者にされるからである。嘘を書いた史書は信用されないし、この世からすぐに消えて行く。

『古事記』『日本書紀』の編纂も同様である。当時の最高の学識者が選ばれて編纂している。「神話」を創作するようなことはしていない。その証拠に『日本書紀』では可能な限りの伝承や記録を収集してそれを「一書」として書いている。少しでも真実を伝えようとする姿勢がみられる。『古事記』『日本書紀』に「創作神話」は無い。

しかし現在の「日本の古代史学界」では『古事記』『日本書紀』は6世紀まで信用できないとしているそうである。6世紀までは学問として真剣に研究する人は居ないということになる。「日本の歴史」は何時まで経っても解明されないままである。日本国民にとっては不幸なことである。

戦後、あらゆる分野の学問は急速に近代化が進んだ。科学的に研究する方法が確立されたのである。しかし「日本の古代史学」だけは戦後50年以上が経過しても未だ科学的に研究する方法が確立されていないといえる。その証拠に『古事記』『日本書紀』の「神代記」は依然として「創作神話」のままである。それどころか6世紀の歴史も解明されていない。

歴史の解明は「時間」と「空間」を確定することである。『古事記』『日本書紀』の内容について年代(時間)と場所(空間)を論理的に解明する。それができたら次に物的証拠である遺跡等と合致するかどうかを検証する。これが「日本の古代史」を学問的に研究する方法ではないだろうか。

「日本の古代史学界」は先ず『古事記』『日本書紀』の「神代記」から「時間」と「空間」を科学的・論理的に確定することから始めるべきである。

参考文献

〇佃 收 (星雲社)

・古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』

・古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬壹国』

・古代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマト王権』